配線の分岐方法。プロ流はスプライス端子

- 1

- 2

配線の分岐にはエレクトロタップを使うのが定番だが、ここではスプライス端子を紹介。エレクトロタップはモノによって品質が悪かったり、使い方を間違えると接触不良が起こりやすいが、スプライス端子は芯線同士をしっかり結合させた上で圧着するので、ハンダ付けに次いで安心感がある。そしてハンダ付け並に分岐点がコンパクトに仕上がるのもメリット。

スプライス端子を使うメリットとは?

-

配線を分岐させる方法といえば、一般的なのは分岐用のエレクトロタップを使う方法ですが……

●レポーター:イルミちゃん

-

今日はスプライス端子を使う方法を紹介します。

●アドバイザー:CEP 岡本研究員

-

それって、岡本さんが普段プロとして取り付け作業をするときのやり方ですね?

-

そうです。

配線の分岐は「スプライス端子」か「ハンダ付け」のどちらかですね。 -

定番のエレクトロタップは使わないんだ?

-

エレクトロタップは、モノによりますが接触不良が心配。それに! それ以前にエレクトロタップはかさばるじゃないですか。電装品をいろいろ取り付けて、タップだらけになると見栄えが美しくない…というのもあります。

-

ほほぅ〜。配線の見栄えまで気にするところが、プロっぽいですね。

-

スプライス端子は配線を分岐させた箇所が小さくまとまります。ハンダ付けしたのと同じような見た目に仕上がりますよ。

-

確かに細い!

コンパクトにまとまりますね。 -

配線の分岐で一番よく使うのは「スプライス端子」ですね。できれば全部コレでやりたいぐらいなんですが……

-

でも、ハンダを使うこともあるって言いましたね?

-

それは作業スペースが狭いときです。

-

電工ペンチ、意外とデッカイですからねぇ。

-

車内での配線作業、狭いところは電工ペンチでグ〜〜っと圧着するのが大変だったりするんですよ。端子がポロって落ちて、スプライス端子どこいったぁぁ〜!ってなる。

-

それは大変。

-

狭い場所は、慣れるとハンダ付けのほうがラクだったりするんです。

-

以前に教わった「ハンダ付けで配線同士をつなぐ方法」の、空中の配線直結テクニックを使えばいい。

-

ですね。要するに「線と線をつなぐときはハンダ付け」。「途中から分岐させるときはスプライス端子・またはハンダ付け」という使い分けをしています。

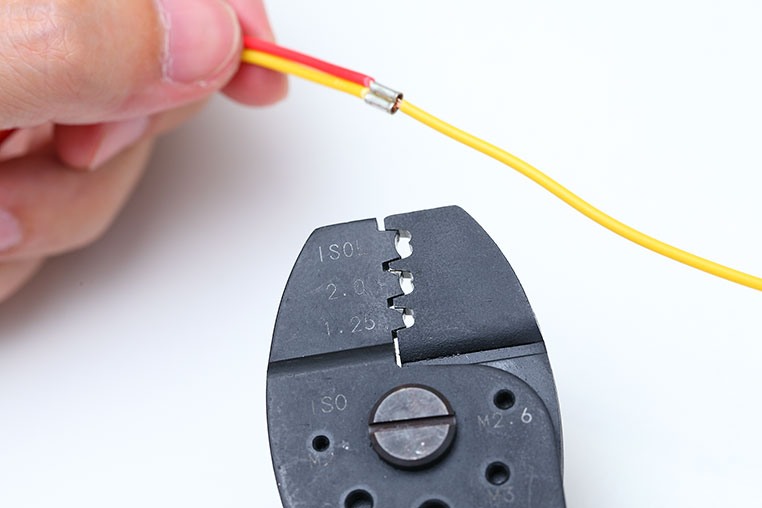

スプライス端子による分岐点の仕上がりイメージ

引き続き、スプライス端子を使った配線の分岐方法を紹介します

配線の分岐方法

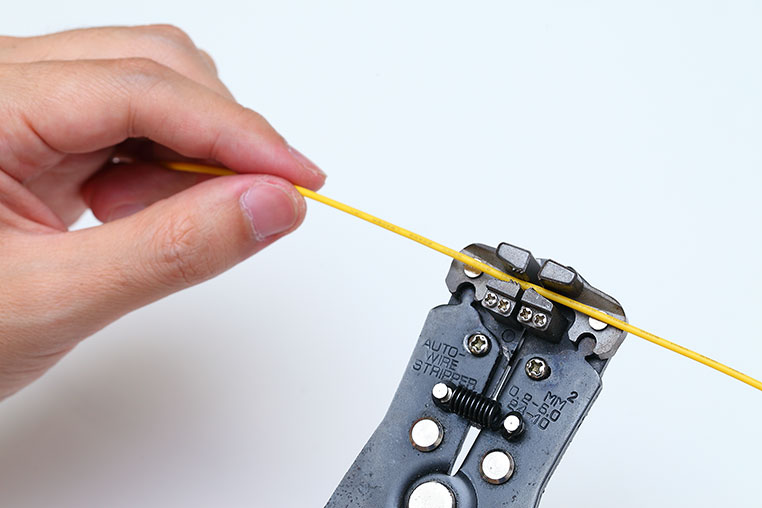

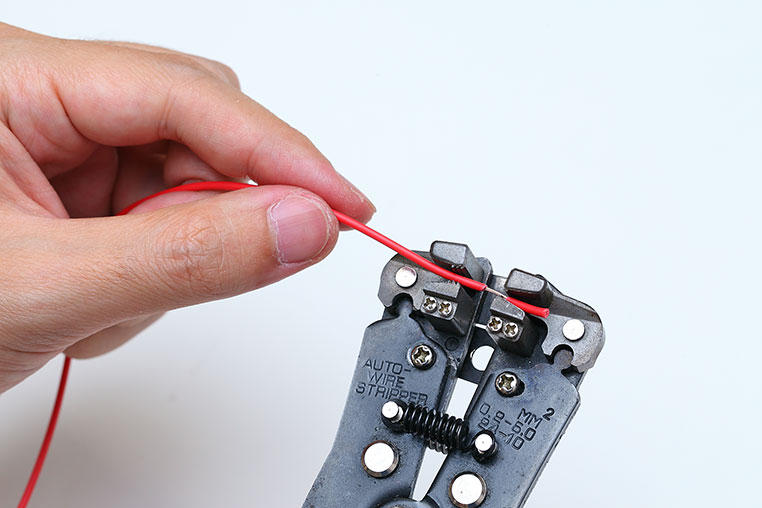

分岐元の配線の被覆をむく

-

まずは分岐元の配線の途中の被覆をむきます。

-

使っている工具は、ストレート(STRAIGHT)のワイヤーストリッパーです。

-

ガングリップ型と違って、配線の途中から被覆がむけるタイプですね。

-

純正配線から電源を取るような場合は、こうやって配線途中の被覆をむけるワイヤーストリッパーを使います。

-

品質の悪いワイヤーストリッパーだと、芯線が数本ちぎれてしまったりします。

-

純正配線相手じゃやり直しも効かないから、しっかりしたワイヤーストリッパーを選びましょう。

配線途中にかませる

被覆がむけた

芯線が切れないように露出できた

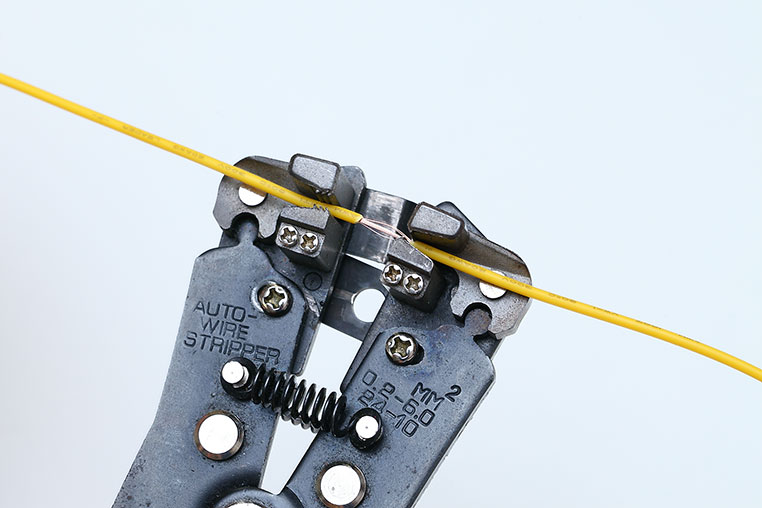

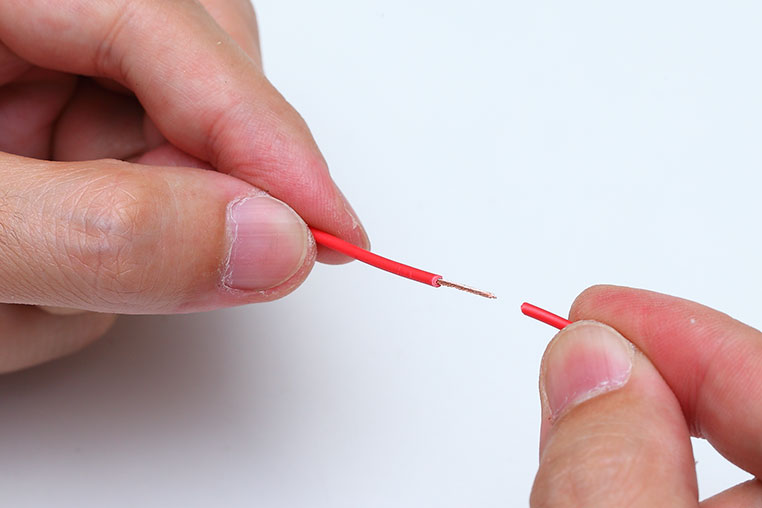

分岐線の被覆をむく

-

同じように分岐させる配線の被覆をむきます。

-

端に残った被覆を引っ張って抜き取れば、カンタンに芯線を露出させることができます。

端に近いところで被覆をむく

引っ張ればスポンと抜ける

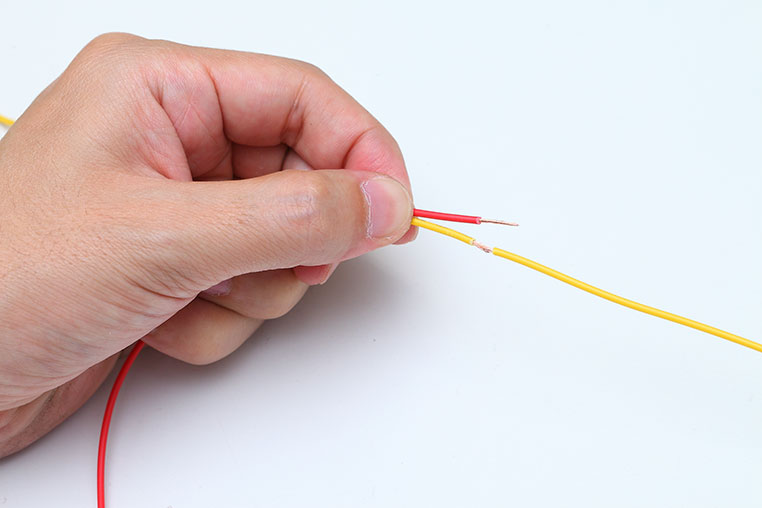

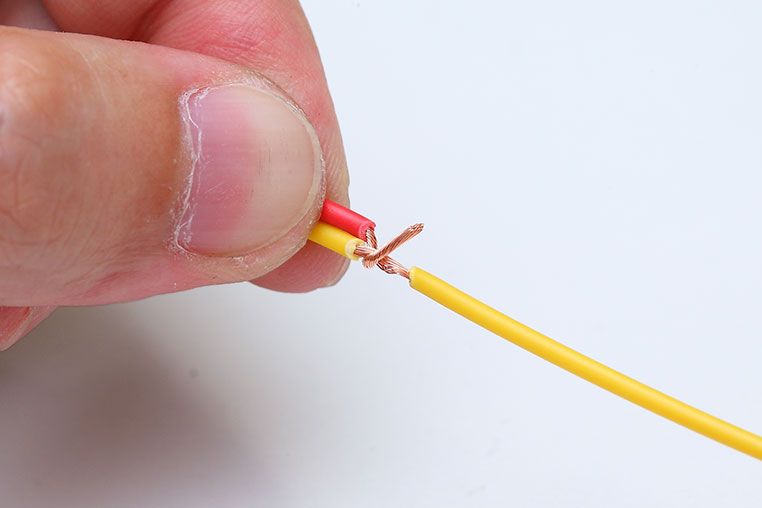

芯線をよじり合わせる

-

次に芯線同士を合流させます。

-

分岐線の芯線をよじって、グルグルと巻き付けます。

まずは芯線をひっかけて…

巻き付ける!

配線コードを選ぶときは「太さ」を間違えるとリスクが生じる、という話については、DIYラボ〈動画部〉がYouTubeで解説しています。配線コードの選び方のおさらいにも最適。

関連記事

- エレクトロタップ(配線コネクター)の正しい使い方

- エレクトロタップによる断線に注意!

- 配線を分岐する方法はいろいろあるけれど、どれが良い?

- ギボシ端子に複数の配線を入れて、分岐に使ってもよいのか?

- ワイヤーストリッパーの使い方と選び方。おすすめは?

- 電工ペンチの正しい使い方

- 端子の種類と選び方

- ギボシ端子の正しいかしめ方(付け方)

- ハンダ付けで配線同士をつなぐ方法

- ハンダ付けの代用になる「ハンダスリーブ」で配線をつなぐ方法

- 圧着端子の正しい付け方

- 配線コードの太さ(スケア)の選び方

- 車内の配線コードのゴチャゴチャを解消する整理術

- 車内の配線を目立たなくするコツ

- 純正配線を傷つけずに、カーナビ裏から電源取り出しできる技

基礎知識まとめの記事一覧へ

基礎知識まとめの記事一覧へ