太い配線を接続するときに役立つ、端子の知識

太い配線コードの接続に使える「端子」は、選択肢が少ない。また、太線への端子の付け方(かしめ方)も、普通のギボシ端子などとは違うので、具体的に解説する。

2スケアを超える太い配線に使える端子は、希少

-

配線コードが太線になると、使える端子の選択肢が極端に限られます。

※参照記事:「太い配線(太線)に使えるギボシ端子の存在は、知っておいて損はない」

●レポーター:イルミちゃん

-

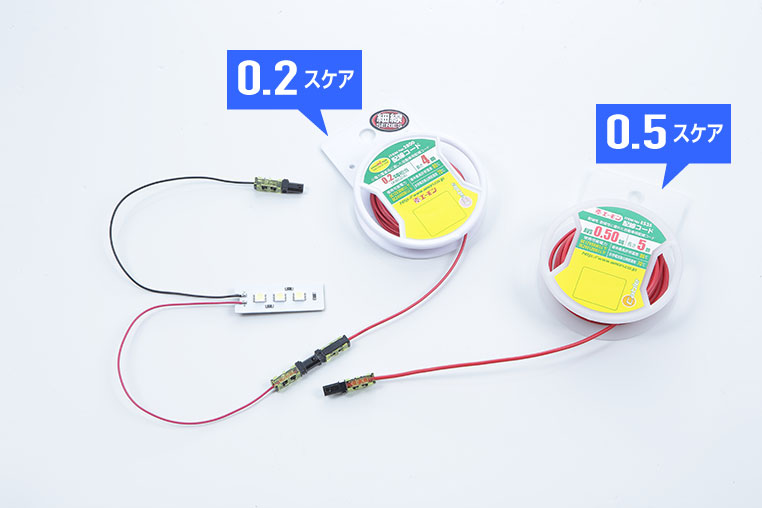

エーモンの場合、単品で販売している配線コードは、0.2スケア~2スケアとなっているので……

●アドバイザー:エーモン 中塚研究員

-

2スケアまでの範囲で使える端子やコネクター類ならば、いろいろあります。

-

しかし、逆に言うと、2スケアを超えると対応できない(適合しない)端子がほとんどです。

-

それは、そうですね。

-

自分で定番スケアの配線コードを買って、それを加工する分には困りませんが……

-

しかも、配線コードにおいて、2スケアが最大の太さか……というとそうではありません。

-

エーモン製品でも、2スケアを超える太さの配線コードが使われるケースはあります。

-

例えば……バッ直とか。

-

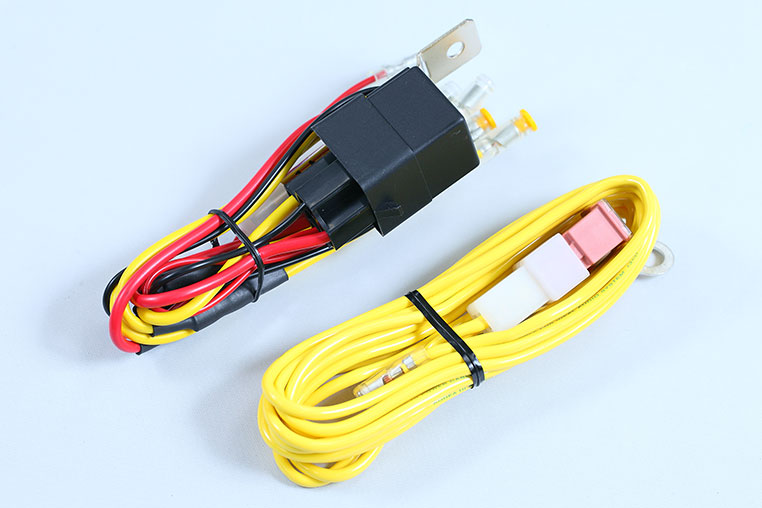

この製品は、バッ直用途で使っている人も多いと思いますが、3スケアの太線が使われていますね。

-

同様にバッ直に使うケーブルの中には、もっと太線の大容量電源取り出しコードなどもあります。

-

これはアンプなどの、大容量電源取り出し用の配線コードですね。40アンペアまで流せます。

-

それだけに極太線ですね。

-

5スケアの配線コードが使われています。

-

ウーム。

いよいよ端子で困りそう……。 -

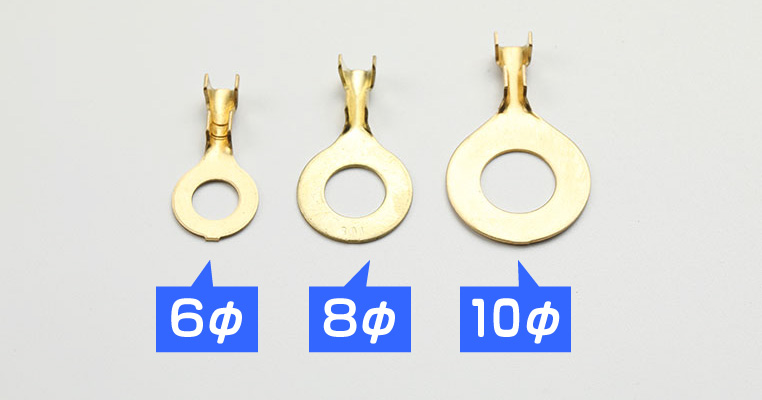

そのため、片側にはもともと8Φの丸型端子が付けてあるんですよ。

-

ああ、ユーザーが自分で端子をかしめる必要がないようにしてあるんだ。

-

そうですね。それとは別に、5Φと6Φの丸型圧着端子を付属させてもあります。

-

……? 付属のサイズで付け替えたいとしたら、普通の電工ペンチでかしめられるんでしょうか?

-

エーモン電工ペンチの、黄色いマークの穴のところで、かしめられます。

-

普段は使ったことがないような「穴」が登場してきましたね。

-

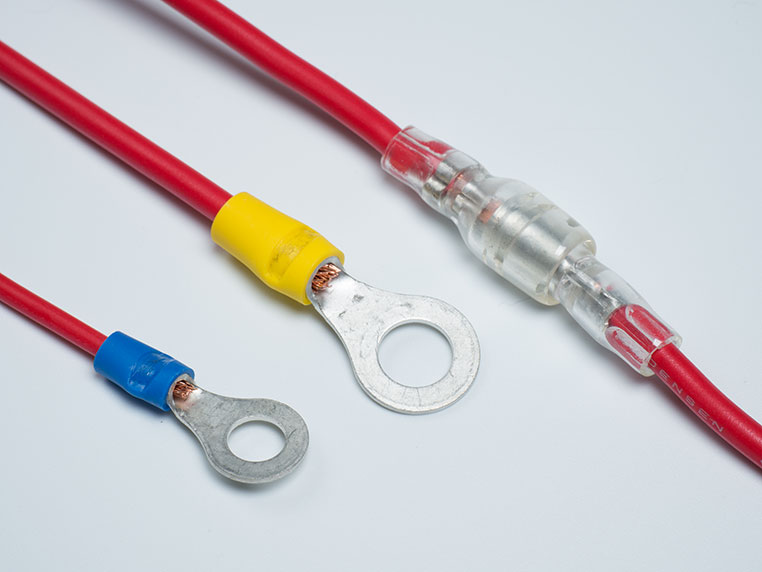

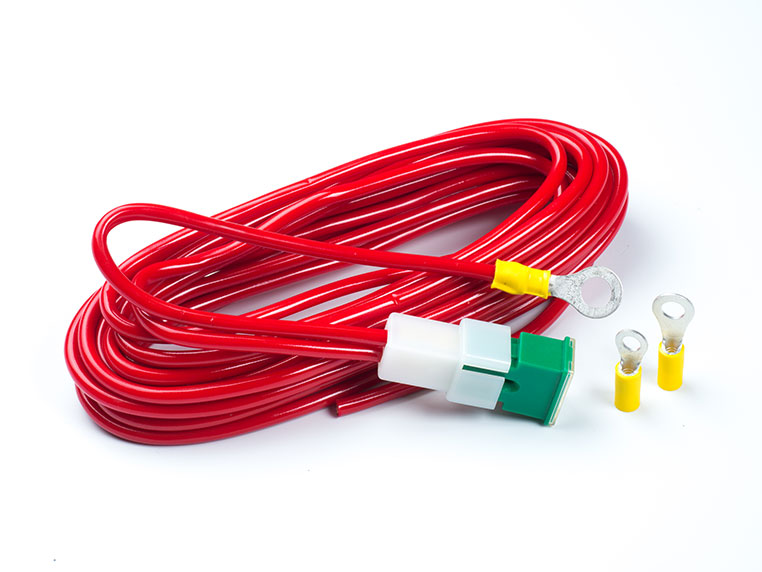

この端子は、「丸型圧着端子」という名前で、単品でも販売しているものです。

-

なお通常は、エーモンの丸型端子というとオーソドックスなのはこのタイプ(↓)です。

-

普通の丸型端子は0.5~2スケア対応ですが、今回登場した丸型圧着端子(3324)なら、3.5~5スケアが適合範囲です。

-

つまり太い線でバッテリーに直結するような場面では、黄色の丸型端子の出番。

-

ハイ。大容量の極太アースケーブルをバッテリーにつなぐような場面でも、同じことが言えますね。

-

これも丸型圧着端子の5Φ、6Φが付属しています。

-

こっちは付属はしているけど、装着はしていない状態ですね。

-

そうですね。自分で使う長さを決めてカットしたのちに、端子を付けて頂く仕様です。

-

こういった太線用の端子の付け方は、一般的なギボシ端子やクワ型端子とは違いますので、紹介しておきましょう。

✔ 特によく売れているのは、0.75スケアあたりまで。「エーモンの配線コードは種類がいろいろあるけれど、売れているのはどれ?」参照。

✔ 一般的には0.5スケア線をあたりを買うようにすると、端子やコネクターの選択肢が多く、扱いやすい。

バッ直用アイテムの定番、【Amazon.co.jp限定】エーモン リレー付電源ケーブル (2049)

✔ 端子類はもともと製品のコードについているので、通常使いにおいては困ることはない。

詳細はAmazonのエーモン 大容量電源取り出しコード(1188)

Amazonでも販売されているエーモン 丸型圧着端子 8Φ(3324)

✔ エーモンの通常版の丸型端子。詳しくは、「丸型端子の種類と、正しい使い方」参照。

詳細はAmazonのエーモン 大容量アースコード(1189)

太線への、丸型圧着端子の付け方

-

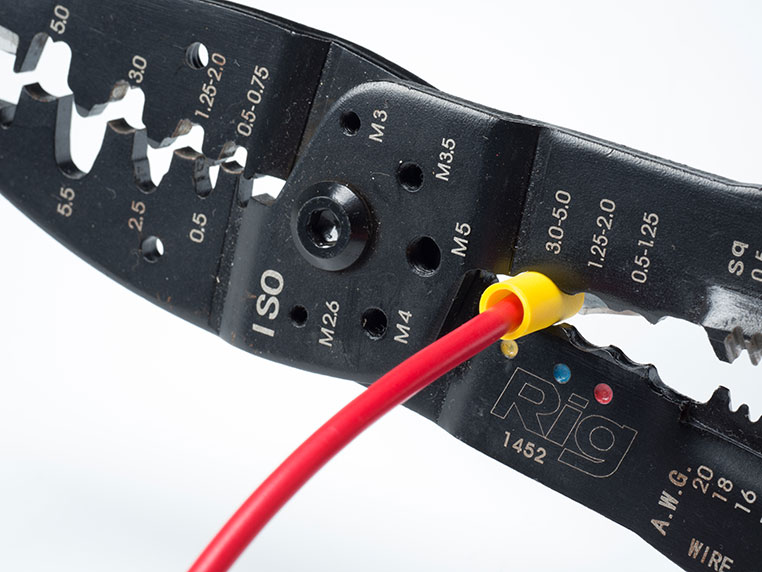

使う工具としては、普通のギボシ端子などと同じく電工ペンチです。

-

おさらいですが、ここで使っている端子は、エーモンの丸型圧着端子(3324)です。定番の丸型端子とは違うので注意しましょう。

-

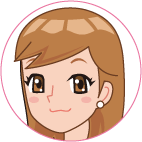

まずは配線コードの被覆を剥きます。

-

ここでは3スケアの太線を使っているので、「3.0」のワイヤーストリッパーで剥いています。

-

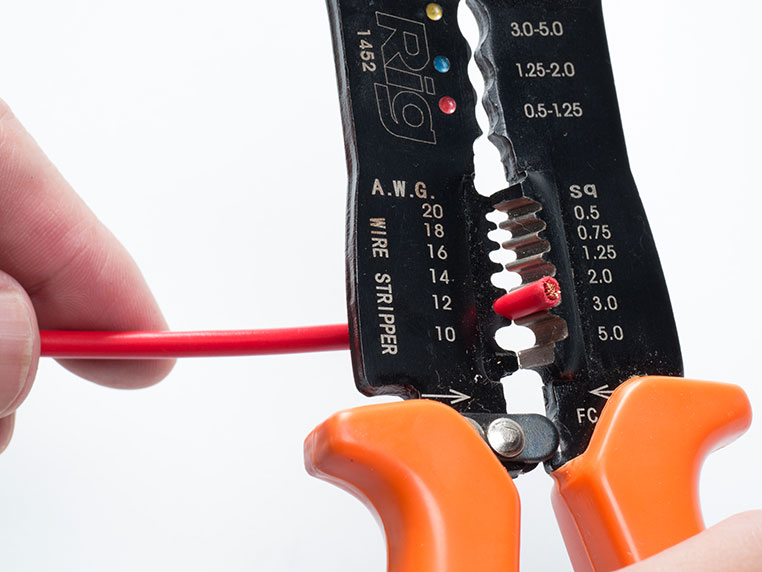

ムキ出しにした芯線(導線)をよじってまとめ、丸型圧着端子を差し込みます。

-

黄色いカバー部分と、金属端子は最初から一体構造なんですね。

-

そうです。黄色いカバーの中に金属の端子があり、差し込んで圧着するだけでいいんですよ。

-

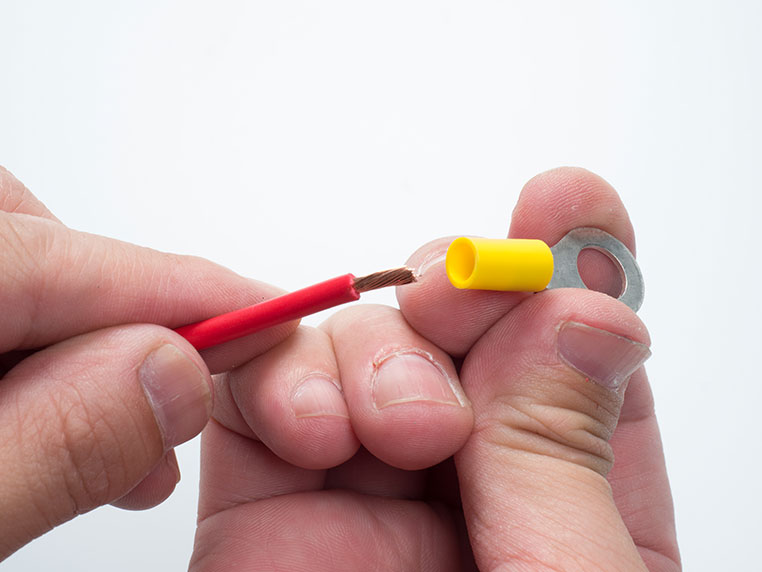

……ただ、圧着に使う穴が、普通の端子と違うんだ。

-

そうですね。エーモン電工ペンチには、「丸型圧着端子用の穴」もあるんです。

-

この穴を使って、黄色いカバー部分ごとつぶして圧着させます。

-

圧着ポイントは、黄色いカバーの真ん中ではなく、端子寄りの位置ですね。

-

そうですね。それで端子の口の部分がつぶれて、圧着できます。なお、圧着は1回でいいです。

-

ナルホド。

普通のギボシ端子と違って、シンプルでカンタン。 -

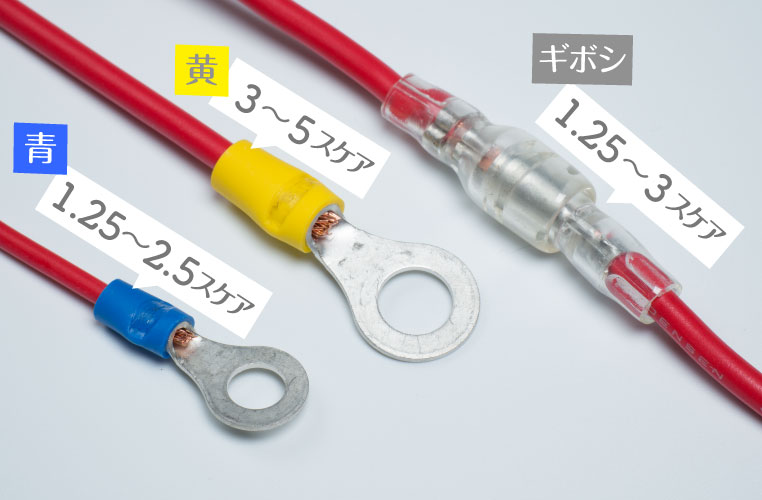

黄色い丸型圧着端子(3324)は3.5~5スケア用ですが、青い丸型圧着端子(M238)もそこそこ太線用です。

-

この青い丸型圧着端子は、1.25~2.5スケアに適合します。

-

つまり、前回教わった、太線用のギボシ端子と合わせると、こういうことですね。

-

こういった太線用の端子を使えば、3スケアまでならギボシ脱着も、アース接続も、バッテリー接続も、通常工具でできることになりますね。

定番の電工ペンチ

ここで使用しているのは、【Amazon.co.jp限定】エーモン 電工ペンチ(1452)

✔ 電工ペンチの基本的なことは、「電工ペンチの正しい使い方」参照。

エーモンの丸型圧着端子 6Φ(M238)

赤い丸型圧着端子もあるが、太線対応ではない(0.5~1.25スケア用)ので、除外している。

配線コードを選ぶときは「太さ」を間違えるとリスクが生じる、という話については、DIYラボ〈動画部〉がYouTubeで解説しています。配線コードの選び方のおさらいにも最適。

DIY Laboアドバイザー:中塚雅彦

カーDIY用品メーカー・エーモン広報担当で、エーモンの顔と言える人物。端子や配線コードの仕様など細かいところまで深い知識を持っているので、DIYラボでは「電装DIYのきほん」に関する記事を担当。中塚ハカセ、とも呼ばれている。

関連記事

基礎知識まとめの記事一覧へ

基礎知識まとめの記事一覧へ